武士道800年の歴史を背負う男・佐山サトル総監が創始した『武道 掣圏』とは何か。端的に表わすならば“武士の品格、精神性”を備えた人間による“打撃、バランス、制圧のプロフェッショナル”を目指す武道であり、佐山総監が提唱する新生武士道「真陰」の実践的側面でもある。

『武道 掣圏』の大会によってこれを世に広く知らしめ、この展開を通じて武士道精神、生き方の軸(プリンシプル)を持つ人物を、世に多く輩出していくことを目的としている。

佐山総監は、15年という時間を費やし日本人一人ひとりが取り戻すべき精神基底として、日本古来の武士道をベースに宗教学、思想、教育、科学、武芸を含む「掣圏真陰流」の体系を整理した。この「掣圏真陰流」の武芸部門が、『武道 掣圏』となる。

この「掣圏真陰流」は机上の空論ではない。様々な学問や礼儀作法に加え、精神的なプレッシャーによって発生した情動(感情の激しい揺れ)を短時間でリセットし、

ストレスを解消していくために佐山総監が確立した、非常に強力な精神術「情動内環変換法」など、強く生きるための実践法を含んでいる。

しかも「掣圏真陰流」を学ぶ者は、「ジェントルであること」、「弱者を見捨てないこと」といった“義”の精神を基軸とした、

人としての生き方・あり方の原理・原則(プリンシプル)を持つことを要求される。「掣圏真陰流」とは、生き方の軸を持ち、学んだ知識を積極的な行動に変えていくためのすべてを網羅した精神体系となっているのだ。

『武道 掣圏』の選手は、武士としての礼節を持ち、礼儀をわきまえた行動を取らなければならない。 髪を染めていたり、ピアスや刺青をしている選手は大会に出場できない。そして試合においてガッツポーズや暴言など、プロレスや総合格闘技でおなじみのパフォーマンスを取る選手は、失格となりえる。

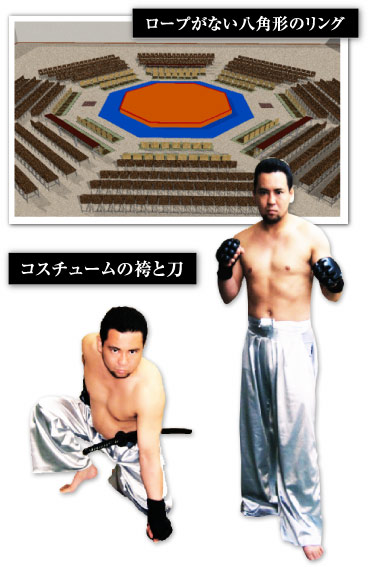

そして『武道 掣圏』では、儀式を重んじる。試合の前には日本刀を持って試合場に入場し、刀礼と金丁を行う。

金丁とは、刀を少し抜いて「カチン」と音が鳴るよう鞘に収める儀式であり、選手同士が正々堂々と闘う誓いであるとともに、観客に対してもその信頼関係を見せるものでもある。

つまり、金丁は単なる試合前の作法ではなく、武士の死生観を表す厳粛なる儀式といえる。

このような儀式を行うことによって、選手は闘いに臨む精神状態を作り上げていくのだ。

さらに、『武道 掣圏』は選手だけでなく、試合場にも精神性を表現している。それが八角リングである。

『武道 掣圏』の試合場は、相撲の土俵より大きい8mの正八角形リングであり、ロープはない。リングを30cm低い高さで1.2m幅のサブリングが囲っている。この試合場は、神道の象徴である「高御座(たかみくら)」の形を模したものになっている。

単なる格闘技の領域を超え、選手、儀式、そして試合場のすべてに精神性・品格が求められる『武道 掣圏』は、武士道精神を現代に甦らせた新しい武道なのである。

『武道 掣圏』は、精神性を重視するとともに、高い実戦性を備えた武道でなければならない。

今日における実戦とは、市街地や駅のホーム、階段での護身術や、要人警護、テロなどにおける戦闘などが考えられる。 このとき有効な技はパンチ、キック、タックル、投げ技などの立ち技、そして相手を倒してからの短時間での極め技である。

実戦の場では、総合格闘技のリングのような

柔らかいマットは用意されていない。

アスファルトやコンクリートなど、

固い地面で倒されると、致命的なダメージを受けてしまう。

また、実戦の場ではルールがないに等しい。

急所攻撃、複数の相手、武器による攻撃もあり得る。

このようなときに、寝技で闘い続けるのはとても危険である。

駅のホームや階段から突き落とされたり、道路に押し出されてしまうと、命の危険にさらされてしまう。

このような状況を勘案すると、相手の投げ技やタックルにも倒されない足腰を鍛えあげることと、相手へ確実にダメージを与える立ち技、倒してからの極め技を身につけることが必要となる。

『武道 掣圏』では、これら実戦性の高い立ち技、極め技を徹底的に追究していく武道なのである。